30 juin 1923

| 2 juillet 1923

PRESSE : Le Journal - Le Petit Journal

ÉVÉNEMENTS

Dans la journée, à Dreux, Maurice Romillat1, procureur de la République, et Paul Girod2, juge d’instruction, recueillent les témoignages d’Henri Patriarche3 et de son fils Maurice4, agriculteurs à Chérisy, de M. Lachaume5, laitier à Dreux, et du gendarme François Abgrall6, de la brigade de Dreux, qui disent avoir remarqué, environ une semaine après la disparition de Pierre Quéméner, une odeur macabre près des carrières de Chérisy7.

___

1. Maurice Romillat, né le 10 août 1884 à Sancergues.

2. Paul Gustave Girod, né le 21 juin 1886 à Clermont-Ferrand.

3. Jules Henri Joseph Patriarche, né le 12 mai 1863 à Chérisy.

4. Jean Maurice Patriarche, né le 24 juin 1897 à Chérisy, mort le 13 juillet 1969 à Saint-Germain-des-Angles.

5. Je n’ai pas encore identifié ce témoin.

6. François Marie Nicolas Abgrall, né le 27 février 1887 à Plouédern.

7. Le Journal, Le Matin et Le Petit Parisien, 3 juillet 1923.

SEZNEC EST ARRÊTÉ SOUS L’INCULPATION

D’AVOIR ASSASSINÉ M. QUÉMENEUR

Le Journal, 1er juillet 1923, pages 1 et 3.

En haut, devant la gare de Houdan, M. MAURICE GARNIER (au premier plan) indique à M. VIDAL la route suivie par SEZENEC (en chapeau mou, au second plan) et par M. Quémeneur. — En bas, à la lisère de la forêt des Quatre-Piliers, M. VIDAL (une cigarette aux lèvres) interroge SEZENEC ; près d’eux des inspecteurs et des chiens policiers.

(Photos Journal.)

LE MANDAT D’AMENER

[DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]

BREST, 30 juin. — Je vous ai télégraphié hier comment le parquet de Brest avait, dans la journée, acquis la certitude que M. Quémeneur avait été assassiné. Dans la nuit, M. le juge d’instruction Binet, prenant une décision définitive, a lancé contre Sézenec un mandat d’arrestation sous la double inculpation d’assassinat et de faux.

C’est un dernier détail de l’enquête menée par la Sûreté générale à Dreux qui a déterminé M. Binet à prendre sa décision. Ce dernier détail consiste en la grave déclaration du mécanicien de La Queue-les-Yvelines, près de Dreux, où Sézenec, le lendemain de la disparition mystérieuse de M. Quémeneur, s’est arrêté pour faire de l’essence. Ce mécanicien a déclaré qu’il avait remarqué une large tache de sang sur un des bidons vides que lui échangea M. Sézenec. Questionné, Sézenec se serait montré profondément troublé et incapable d’indiquer une provenance naturelle de cette tache de sang. — HENRY BARBY.

UNE ENQUÊTE DÉCISIVE

[DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]

DREUX, 30 juin. — L’affaire Quémeneur est entrée aujourd’hui dans une phase nouvelle. La rapidité d’une enquête comme on en compte peu dans les annales policières, le mandat d’arrêt décerné par le parquet de Brest, l’arrestation notifiée le soir même à Paris, un faisceau de présomptions telles qu’il fallut au « témoin » une force de caractère peu commune pour résister aux assauts qui lui étaient livrés, conjuguèrent en une journée des éléments si multiples que l’inculpation de Sezenec apparaissait la seule et logique solution.

Au reste, la journée fut décisive.

Silencieux et d’un calme plus apparent que réel, Sezenec examine d’un œil oblique son entourage. Sa face, rongée, tourmentée, où la brûlure a laissé son carmin indélébile, n’exprime ni haine ni crainte. Il a un air lointain et comme étranger aux scènes qui se déroulent, dont il est pourtant le tragique protagoniste. Lorsqu’une question le touche trop vivement ou qu’un fait qu’il a contesté lui est trop brutalement imposé, il a un petit haussement d’épaules, sa bouche ravagée s’entr’ouvre, que des poils courts et rares décorent, et la voix s’écoule, froide et graillante : « Je ne comprends pas. Je n’ai rien fait. Je n’ai rien à dire. Si j’ai tué Quémeneur, prouvez-le. Retrouvez son cadavre ! »

Cette situation paradoxale d’un témoin qui fait singulièrement figure d’accusé ne pouvait se prolonger. Sezenec le sentait-il ? Conduit le matin dans un café de Dreux pour y prendre son petit déjeuner, il se leva tout à coup et, prétextant l’envoi d’une

carte postale, voulut s’en aller seul. L’inspecteur Bonny, préposé à sa surveillance, le retint. Il s’écria : « Eh bien, quoi ! Suis-je inculpé ? N’ai-je pas le droit d’aller et venir à ma guise ? »

Un ensemble de constatations ligotaient tout élan défensif : le bidon d’essence taché de sang et rendu par Sezenec à M. Coulon, le garagiste de la Queue-les-Yvelines ; cette inscription relevée sur le carnet de Quémeneur : « Chemin de fer Dreux-Paris, 11 fr. 40 », quand Sézenec avait affirmé lui-même que Quémeneur s’était embarqué pour Paris à Houdan, dès qu’il lui devint impossible de maintenir la version du départ de Dreux : enfin sa présence reconnue à Paris le 1er juin, alors que la visite au bureau de poste du boulevard Malesherbes date du 2 juin, autant de rets dans lesquels se fût emprisonné un plaidoyer constant. Sezcnec prit le parti de nier, nier, nier. Il ne restait qu’à le mettre en face de ses propres allégations, pour le forcer peut-être à des arguments où il se fût accusé et démenti lui-même.

À une heure de l’après-midi deux automobiles de la Sûreté générale où avaient pris place M. Vidal, commissaire de police, une équipe d’inspecteur[s] dévoués composée de MM. Bonny, Tissier, Lacouloumère et Paillet, et Sezenec, stoppaient au seuil d’un restaurant de la petite localité d’Houdan. Une salle, au premier étage, reçut les policiers et leur chef. Dans un coin, près d’une fenêtre basse, un couvert fut disposé pour Sezenec. Le chapeau sur la tête, il s’assit et mangea furtivement quelques fraises. Un énorme chien de police le considérait, la langue pendante.

Vers 3 heures on entendit ronfler les moteurs. Nos gens se mettaient en route. Quelle randonnée ! Sur la voie qui s’ouvrait aux voitures trépidantes, on voyait s’arrêter des paysans, étonnés par cette caravane affolée. Les champs fuyaient, les nuages de poussière jaillissaient sous les roues et nos voitures couraient, jusqu’à nous soulever, à la poursuite désordonnée des policiers et de leur proie.

Soudain les plaines herbues se cachèrent derrière un rideau d’arbres. Les arbres se pressèrent les uns contre les autres. On ne vit plus que leurs branches feuillue qui se confondaient. À la plaine aux horizons de soleil succédait la forêt.

Les autos s’arrêtèrent. Au lieudit des Quatre-Piliers, Sezenec venait d’indiquer où l’avait surpris sa première panne, après qu’il eut abandonné Quémeneur en gare de Houdan. M. Vidal le pressa : « C’est ici ? Vous êtes sûr ? — Je ne sais pas... je crois... » Deux chiens furent lâchés dans les taillis. Déjà l’inspecteur Lacouloumère revenait vers le commissaire. Il avait trouvé au pied d’un arbre deux feuilles de papier durcies par le soleil et enduites de cambouis. De la main droite il montrait une pièce d’étoffe maculée de gouttes de sang. Il passa devant Sezenec à la lui mettre sous le nez. M. Vidal observait d’un œil aigu. Sezenec leva la tête et regarda le ciel. Pas un muscle de son visage n’avait bougé.

La scène avait duré quelques minutes à peine. Les autos reprenaient leur course. On traversa en trombe la Queue-les-Yvelines. Quelques cailloux giclaient sous les pneus.

À trois kilomètres au delà du village, nouvel arrêt. Ici, Sezenec avait eu sa seconde panne. Il est cette fois précis : « C’est là, voyez-vous ? sur ce sentier qui s’en va vers les champs, que j’ai tourné pour revenir. Oui, oui, j’affirme. »

Les autos tournaient sur elles-mêmes et reprenaient à toute allure la route de Houdan.

Confrontation décisive

Nous voici sur le terre-plein de la gare de Houdan. Une des autos de la Sûreté générale va aider à la démonstration. Sezenec guide le chauffeur : « Voilà. Je suis arrivé sur la barrière. Elle était ouverte. Quémeneur est descendu pour prendre le train. Moi, j’ai tourné et j’ai repris la route de Paris. »

Mais M. Vidal a fait appeler M. Maurice Garnier, employé du chemin de fer ; sa déclaration est absolue : « Il n’est venu ici qu’une auto le 25 au soir. La barrière était fermée. Un voyageur est bien descendu de voiture, mais il est aussitôt remonté. L’un d’eux — je ne peux affirmer que ce soit monsieur (il désigne Sezenec), mais il avait la même taille et la même allure — m’a demandé quelle route ils devaient prendre pour aller sur Paris. Je leur désigne celle-ci. Mais voilà qu’ils filent tout droit et s’engagent sur la route de Verchères. Même que je dis à un camarade : « Si c’est par là qu’ils vont à Paris, ils ne sont pas encore arrivés. » Sezenec proteste faiblement : « Non, non, ce n’est pas nous, c’est une autre auto. » Mais M. Vidal l’arrête : « C’est bien. Vous avez quitté Houdan avec Quémeneur, nous le savons désormais. Le lendemain, vous êtes arrivé seul à la Queue-les-Yvelines. Qu’avez-vous fait de votre compagnon ? » Sezenec regarde devant lui sans répondre, tandis que M. Vidal trace de sa canne un immense cercle sur le pays environnant, comme s’il l’invitait à témoigner du crime.

Mais la forêt profonde gardera-t-elle son tragique secret ? — ALIN LAUBREAUX.

L’arrestation

Une demi-heure après, l’auto de la Sûreté générale roulait sur Paris, emportant Sezenec.

Arrivé rue des Saussaies, on lui notifia le mandat d’arrêt dont il était l’objet. Il l’accueillit froidement, comme il fit de tout depuis le début de cette affaire.

C’est ainsi que, après trois jours d’interrogatoires et d’enquêtes, Sezenec fut inculpé d’avoir assassiné son ami Quémeneur.

PERQUISITIONS À MORLAIX

[DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]

BREST, 30 juin. — À la suite du mandat d’arrêt qu’il a lancé ce matin contre Sezenec, M. Binec, juge d’instruction de Brest, a fait procéder cet après-midi à une perquisition minutieuse chez l’inculpé. À cet effet, M. Cunart, de la brigade mobile de Rennes, s’est rendu à Morlaix, au carrefour des routes de Brest et de Carhaix, où Sezenec possède un garage d’automobiles, une scierie mécanique et sa maison d’habitation. La perquisition a duré jusqu’au soir. Les policiers n’ont, à vrai dire, recueilli que peu de chose, mais ils ont cependant retrouvé les vêtements et combinaison de chauffeur que l’inculpé portait au cours de son voyage avec M. Quémeneur. Ces vêtements, sur lesquels ont été apposés les scellés, seront remis au juge d’instruction, car ils portent des taches suspectes qui pourraient bien être des taches de sang. Mme Sezenec, présente à la perquisition, ne montra pas trop d’émotion lorsqu’on lui annonça l’arrestation de son mari et la grave inculpation qui pèse sur lui et a expliqué que ces taches étaient certainement causées par la rouille ou le cambouis. Mais M. Binec, peu convaincu, va faire procéder à leur analyse.

Cependant que la brigade mobile perquisitionnait ainsi, M. Binec continuait à Brest l’étude du dossier et des documents qu’il contient. Son attention s’est portée plus particulièrement sur le fameux acte sous-seing privé passé soi-disant entre M. Quémeneur et Sezenec, et dont le juge a définitivement établi la fausseté. L’examen minutieux de cette pièce a permis à M. Binec de remarquer un détail infime, mais qui très probablement va faire faire un pas énorme à l’enquête.

Près du timbre sec de la République française qui orne le coin de tous les papiers timbrés, M. Binec a relevé un petit cercle au crayon, portant au centre le numéro 195. Le magistrat téléphona aussitôt à la direction de l’enregistrement à Quimper, et apprit ainsi que le papier timbré sur lequel a été tapé à la machine l’acte incriminé provenait non pas de Brest, mais du débit de tabac Leydoux, de Morlaix. Or, on s’en souvient, Sezenec avait affirmé que cet acte fut passé, tapé à la machine et signé par M. Quémeneur et par lui, à Brest. Dès demain, le juge d’instruction va s’efforcer de savoir à quelle date précise le papier timbré a été vendu par le débitant de tabac de Morlaix. Si cette vente a eu lieu plusieurs jours après la disparition de M. Quémeneur, ce sera la une preuve écrasante de plus contre Sezenec.

D’autre part, M. Binec a demandé que l’on transfère d’urgence Sézenec à Brest, pour qu’il puisse l’interroger.

L’arrestation de Sézenec n’étonne personne dans la région, où il jouit d’une réputation extrêmement mauvaise. Sézenec, en effet, a entrepris tous les métiers et les plus divers. C’est ainsi qu’on l’a connu tour à tour acheteur des stocks américains, boulanger, marchand de sabots, blanchisseur, et qu’actuellement il exploite à Morlaix une scierie mécanique et un garage d’automobiles. Il abandonnait, du reste, avec la même facilité qu’il les avait entrepris, ces divers métiers. À trois reprises, d’ailleurs, ce fut l’incendie qui permit à Sézenec de liquider des commerces qui périclitaient. C’est ainsi que se termina, en 1919, son exploitation de Trémillio, où il blanchissait les articles de couchage du camp des travailleurs coloniaux de Brest. Ce sinistre, ainsi que les précédents, parurent extrêmement suspects et Sézenec, par exemple, n’a pas encore pu toucher la prime que devait lui fournir la compagnie d’assurances.

Sézenec faisait parade de sentiments religieux qu’il manifestait très ostensiblement. En réalité, il n’avait aucun scrupule et passait d’une spéculation malhonnête à des compromissions parfois plus graves encore. Il fut même gravement compromis, à plusieurs reprises, dans des vols d’automobiles. Cependant, s’il avait acquis une réputation détestable, Sézenec avait réussi jusqu’ici à échapper à la justice. Mais ses proches parents eux-mêmes ne célaient pas leur pensée à son égard. Deux jours avant l’arrestation de Sézenec, son beau-père, M. Marc, entrepreneur à Brest, 52, rue Louis-Pasteur, me déclarait : « Il y a des gens capables de tout. Sézenec est de ceux-là ! »

Les dernières affaires de Sézenec apparaissent aujourd’hui très embrouillées et sont surtout gravement obérées. Précisément, ce matin même, un huissier de Brest vient de recevoir un arrêt de saisie provenant de Rennes contre la scierie et le garage de Sézenec à Morlaix, saisie qui sera exécutée cet après-midi même. Il semble que c’est la situation critique dans laquelle il s’enlisait chaque jour davantage qui aurait déterminé Sézenec à commettre son crime. — HENRY BARBY.

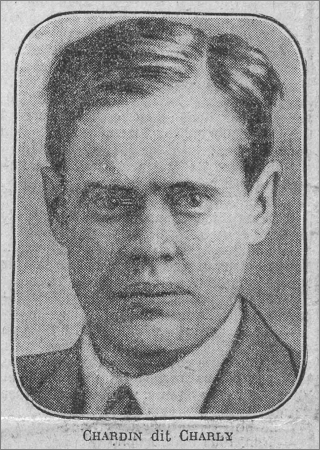

CHARDIN, DIT CHARLY,

SERA À PARIS LE 3 JUILLET

Toute l’affaire Quémeneur semble tourner autour de ce mystérieux et insaisissable personnage qui a nom Charly-Chardin. Cet étrange négociant peut avoir des raisons personnelles de ne pas se présenter à la police — et ceci autoriserait le doute quant à son honorabilité — mais il y a, avant tout, une impossibilité matérielle : Charly-Chardin est hors de France. Les policiers le savent bien, aussi considèrent-ils ce voyage à l’étranger comme une fuite, donc comme une raison de plus de croire que Chardin a joué un des principaux rôles, sinon le principal, dans la disparition de M. Quémeneur. En outre, cette hypothèse peut paraître d’autant plus vraisemblable, que Chardin a quitté Paris le lendemain du dernier jour où, d’après le carnet retrouvé dans la valise, M. Quémeneur aurait déjeuné au Havre. Si, comme on le suppose, l’inconnu qui a inscrit les notes sur le carnet, afin de faire croire que M. Quémeneur était au Havre, n’est autre que Chardin, il aurait eu le temps de rentrer à Paris et d’en repartir le lendemain.

Il n’était donc pas inutile, en présence de ces soupçons, de demander quelques éclaircissements sur les occupations de ce négociant. Et voici ce que sa jeune femme nous a répondu, dans cet appartement d’Auteuil où le ménage habite depuis deux ans et demi : « Je suis persuadée que la police fait fausse route en croyant que mon mari est l’X mystérieux avec lequel M. Quémeneur devait traiter une affaire d’autos. D’abord, pour la raison bien simple que mon mari ne s’est jamais occupé d’automobiles : il fait, et il n’a jamais fait que des affaires de pâtes à papier ! D’autre part, il n’est pas Américain, mais Suédois. En outre, il n’a jamais mis les pieds en Russie, et n’a jamais été en relations avec des représentants des soviets. Enfin, il n’est jamais allé en Bretagne, et n’a traité aucune affaire avec des personnes du nom de Quémeneur, Sezenec, ou quelque chose d’approchant. Et de cela, j’en suis convaincue, car je suis au courant de toutes les affaires que traite ou doit traiter mon mari. Je connais même celles qu’il fit avant notre mariage, il y a trois ans. Si mon mari voyage, c’est uniquement pour son commerce de pâtes à papier ; il est actuellement en Autriche, et il sera à Paris mardi prochain, 3 juillet ! »

À cette précision ajoutons le témoignage de M. Gylden, journaliste suédois, domicilié 1, rue de la Pépinière, qui, au sujet du négociant, nous a déclaré : « J’ai été son camarade de faculté lorsqu’il étudiait le droit, à Stockholm, et je puis vous affirmer que son honorabilité est au-dessus de tout soupçon ! »

M. QUEMENEUR FUT VICTIME D’UN GUET-APENS

Le Petit Journal, 1er juillet 1923, pages 1 et 3.

C’est aux environs de Houdan qu’il a disparu

Seznec, son compagnon de route, est arrêté

La journée d’hier a débuté par une nouvelle importante : Seznec, l’ami de M. Quemeneur et son compagnon de route dans son voyage vers Paris, est arrêté. Bien que l’on eût pu prévoir cet événement en raison des premiers résultats de l’enquête, elle n’en a pas moins produit une certaine sensation.

Cette arrestation est la conséquence des vérifications entreprises vendredi, ainsi que nous l’avons dit, par M. Vidal, commissaire de police à la Sûreté générale, sur les lieux mêmes où Seznec affirmait avoir quitté le conseiller général du Finistère en raison d’une panne de son auto.

Ces opérations ont tourné à la confusion de Seznec qui, on le sait, accompagnait M. Vidal.

À Dreux, M. Vidal recueillit des renseignements précieux d’agents qui avaient, la veille, refait pas à pas l’itinéraire du 25 mai. Ils avaient établi que Seznec était arrivé le 26 au matin, vers 7 heures, à La Queue-les-Yvelines, qu’il était seul, qu’il avait changé ses pneumatiques chez un mécanicien local, M. Coulon1, et qu’il avait pris onze bidons d’essence. C’est donc sûrement aux environs de Houdan que M. Quemeneur a disparu.

À quel endroit précis était tendu le guet-apens ? Par qui fut perpétré le crime ? Des recherches sont faites aujourd’hui même pour l’établir.

L’impression à Brest

[DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]

Brest, 30 Juin. — Voilà donc le fait du jour : Guillaume Seznec est arrêté et inculpé d’assassinat et de faux par M. Binet, juge d’instruction à Brest. C’est en recevant, dans le courant de la nuit, un télégramme de la Sûreté générale le mettant au courant des opérations auxquelles il fut procédé, dans le courant de la journée, à Dreux, que M. Binet a pris cette décision.

Le juge fait également continuer les recherches en ce qui concerne Sherdin2, d’abord appelé Scherdly, le complice, qui très certainement expédia les télégrammes de Paris et du Havre. Le juge croit que la Sûreté générale, qui possède le signalement précis et la photographie de cet individu, ne tardera pas à le retrouver. Seznec, qui, dès maintenant, est accusé d’avoir assassiné sur la route, entre Dreux et La Queue-les-Yvelines dans la nuit du 25 au 26 mai dernier, M. Quemeneur, a un passé extrêmement chargé.

Le passé de l’inculpé

En effet, déjà, à plusieurs reprises, la justice brestoise eut à s’occuper de lui. Deux fois, on dut ouvrir des informations pour des vols d’automobiles dont il était soupçonné ; malheureusement, on ne put jamais recueillir de preuves suffisantes et, chaque fois, il bénéficia d’un non-lieu. De plus, il fut accusé par la rumeur publique des diverses régions dans lesquelles il tint des commerces différents d’avoir, à trois reprises, mis volontairement le feu chez lui pour toucher une prime d’assurance. C’est au cours de l’un de ces incendies, alors que Seznec tenait, en 1908, à Plomodiern, près de Châteaulin, un magasin de cycles dans lequel il vendait également des graines et des boissons, qu’il reçut à la face les graves brûlures dont il porte encore les traces.

Alors que ne pesaient encore sur Seznec que les graves soupçons qui viennent de se transformer en une accusation formelle, j’étais allé voir le beau-père de l’industriel morlaisien, installé courtier d’assurances, 52, rue Louis-Pasteur à Brest, M. Marc3, à qui je demandai son impression sur l’affaire. Il me répondit :

— Il est des hommes qui sont capables de tout. Seznec est de ceux-là.

— Le croyez-vous donc coupable ?

— Je ne dis pas cela, mais seulement qu’il est capable d’avoir fait le coup. Il est des gens que rien n’arrête lorsqu’ils veulent s’emparer d’une auto ou d’une somme d’argent qui ne leur appartient pas. S’ils trouvent sur leur route un obstacle, ils le suppriment. Seznec est un bon à rien, incapable de s’attacher à une besogne quelle qu’elle soit. Il achète une propriété, un commerce, une usine, puis une lubie lui passe. Il plante tout là et s’en va ailleurs. C’est ainsi qu’il m’a ruiné.

Les dernières constatations sur la route de Dreux

L’interrogatoire de Seznec s’est poursuivi au commissariat de Dreux hier jusqu’à trois heures du matin. Plus tard dans la matinée, M. Vidal a entendu la déposition du garagiste de Houdan4 chez qui Seznec a fait réparer sa voiture le 25 mai.

L’après-midi, Seznec a été amené à l’endroit où il prétend avoir eu sa première panne, dans la forêt des Quatre-Piliers, sur la grande route de Dreux à Paris, à neuf kilomètres de Dreux5. À cet endroit, la route est bordée de bois de chaque côté. Dans ces bois, des inspecteurs, accompagnés de chiens policiers, ont fait des recherches. On a trouvé des papiers maculés de cambouis et un chiffon taché de sang. Ces pièces ont été saisies pour être examinées.

Seznec a ensuite indiqué le lieu de sa seconde panne, qui est à deux kilomètres au-delà de La Queue-les-Yvelines. C’est à cet endroit, reconnaissable à un chemin de traverse qui coupe la route et conduit à des bâtiments distants de 500 mètres environ, que Seznec prétend avoir fait demi-tour vers six heures du matin pour rentrer à La Queue deux heures plus tard. Il résulte que pour parcourir les 20 kilomètres qui séparent Houdan de cet endroit, il lui a fallu de huit à neuf heures.

De retour à Houdan, le commissaire Vidal a tenu à reconstituer la scène du passage à la gare de cette localité avec le témoignage de l’homme d’équipe Maurice Garnier, qui a assisté à l’arrivée de Seznec et de M. Quemeneur le 25 mai à dix heures un quart du soir.

Là, une contestation s’élève. Seznec se défend d’avoir pris pour repartir la route indiquée par M. Garnier, mais le témoignage de celui-ci est formel. Seznec est reparti avec M. Quemeneur.

M. Vidal a ensuite vérifié certains points encore obscurs.

Il est rentré le soir à Paris et a trouvé le mandat d’arrêt contre Seznec émanant du parquet de Brest qu’il a de suite exécuté. Seznec, maintenant, est accusé d’avoir assassiné son ami Quemeneur. Il a été envoyé au dépôt.

Une perquisition chez Seznec

[DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]

Landerneau, 30 Juin. — Aussitôt, après avoir envoyé à Paris un mandat d’arrêt contre Seznec, M. Binet, juge d’instruction, signa une nouvelle commission rogatoire qui fut immédiatement expédiée à Morlaix à M. Cunart6, commissaire de la police mobile de Rennes. Elle avait pour objet de faire procéder dans la maison occupée par Seznec et située à la sortie de Morlaix, au carrefour des routes de Brest et de Carhaix, à une perquisition minutieuse.

Le juge voulait tout d’abord faire saisir les vêtements que Seznec portait lorsqu’il fit le voyage de Dreux avec M. Quemeneur. Il désirait aussi qu’on recherchât si, dans la maison, ne se trouvait pas encore un objet ou une arme ayant pu servir au crime.

Ou ne trouva ni papiers ayant trait à l’affaire, ni arme, ni dollars, ni vêtements maculés de sang.

Malgré cela, les magistrats ont saisi un pardessus et un complet veston que Seznec portait, croit-on, lors de la tragique équipée.

Mme Seznec jure que son mari est innocent

Dès la fin de la perquisition, j’ai pu voir Mme Seznec qui venait d’apprendre l’arrestation de son mari et qui a aussitôt protesté de

son innocence.

— Guillaume, m’a-t-elle dit, est incapable d’avoir fait un coup pareil. Il n’avait, du reste, aucune raison pour commettre un crime. Quoique nous ayons quatre enfants, nous ne sommes pas dans le besoin : nous avons pour plus de six cent mille francs de biens et on nous doit, d’autre part, 25.000 francs. Pourquoi donc Guillaume aurait-il tué ? et avec quoi ? Mon mari n’a jamais eu aucune arme, ni couteau, ni revolver. On m’a dit que si je ne retrouvais pas les dollars [que]7 Guillaume a donnés à M. Quemeneur, on m’arrêterait. Eh bien ! qu’on me mette en prison, cela ne m’empêchera pas de jurer que mon mari est innocent. »

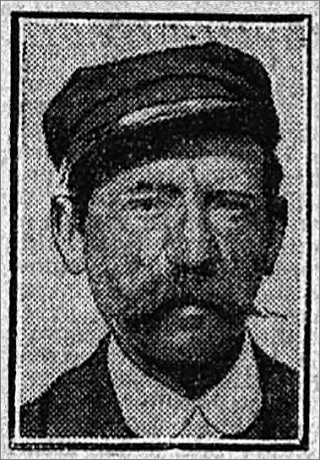

Seznec (Photo Petit Journal.)

Et Mme Seznec, émue, mais gardant cependant tout son sang-froid, adjure l’inconnu qui tapa à la machine le contrat de vente de se faire connaître, ce qui, dit-elle, disculperait enfin son mari de la terrible accusation qui pèse sur lui.

À LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ DANS L’AFFAIRE QUEMENEUR

Ce que dit M. de Jaegher, ami de l’accusé

Pendant que la perquisition se poursuivait chez Mme Seznec, je suis allé voir un ancien ami de M. Seznec, M, de Jaegher, qui demeure au lieudit Les Capucins, et fit d’assez nombreuses affaires avec le propriétaire de la scierie. Les premières paroles de M. de Jaegher, qui ne connaissait pas encore la décision prise par la justice à l’égard de Sez[ne]c, furent pour me faire l’éloge de cet homme, d’après lui d’une loyauté parfaite et de plus incapable de faire le moindre mal.

— Par contre, ajoute M. de Jaegher, Seznec m’avait souvent parlé des 4.000 dollars qu’il possédait. Il attendait pour les vendre, m’avait-il dit, que le taux du change ait encore monté. »

Comme j’apprends alors à mon interlocuteur l’arrestation de Seznec, accusé d’assassinat et de faux, il pousse des exclamations et s’écrie :

— Jamais je ne me serais douté d’une chose pareille, car Seznec est riche. »

De son côté, M. Binet a poursuivi l’étude du dossier ; puis il a demandé que Seznec soit transféré à Brest où il espère qu’il arrivera lundi matin.

Enfin les policiers chargés de l’enquête croient que Cherdin aurait pendant la guerre été attaché à Brest à un service de l’armée américaine ; ce serait ainsi qu’il aurait fait la connaissance de Seznec8.

Un témoin bénévole

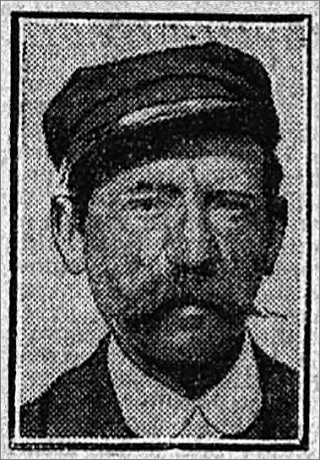

Samedi soir, vers 17 heures, Fernand Stutzmann9, 55 ans, employé au P.-O.10, 47, rue Simon-le-Franc, se présentait à la Sûreté générale pour faire une déclaration au sujet de faits dont il fut la victime de la part de Seznec.

Fernand STUTZMANN

À sa sortie de la rue des Saussaies, il nous a déclaré :

— En 1913, j’étais établi blanchisseur à Brest, lorsque, un jour, Seznec, qui était propriétaire d’une importante ferme à Roseray, vint me trouver et m’offrit de me commanditer pour une somme de 120.000 fr.

» Vous pourrez ainsi, me dit-il, monter un stand à l’exposition de Brest qui va s’ouvrir.

» Le lendemain, nous nous rendions chez Me Robin, notaire à Brest, afin de dresser l’acte de commandite.

» Je pris ce stand et en fit tous les frais durant toute l’exposition. Voyant qu’elle tirait à sa fin et que je n’avais touché aucune somme de Seznec, je me rendis chez lui, à la Roseray. Et là, cyniquement, il m’avoua qu’il n’avait pas un sou et que son bien était hypothéqué pour 150.000 francs. J’étais roulé.

» Après conseil de Me Feuillard11, avocat à Brest, j’intentais un procès contre Seznec devant le tribunal de commerce, procès que j’ai gagné, mais qui m’a complètement ruiné et a incité ma femme à m’abandonner. »

Et M. Stutzmann, les larmes aux yeux, nous déclare encore, avant de nous quitter :

— Je voudrais bien que le juge d’instruction demande à Seznec d’où vient la balafre qu’il porte au bas du visage. Est-ce que ce ne serait pas à la suite de l’incendie de la ferme de son beau-père, située à Plomœderin12 ? »

Des renseignements sur Sherdin

Un journaliste suédois s’est présenté hier au cabinet de M. Daru13, commissaire aux délégations judiciaires, pour lui donner quelques renseignements sur Gunnar Sherdin14.

— Je connais bien, lui a-t-il dit, le Suédois dont on a parlé ce matin. C’est bien un blond, large d’épaules, à physionomie énergique. Il est âgé de 30 à 35 ans. C’est un nommé Gunnar Sherdin.

» Je l’ai connu en 1914 et 1915, à Stockholm, pendant que nous faisions nos études de droit. Comme il voulait se rendre on France, c’est mon père, vice-président de la Chambre de commerce de Stockholm, qui lui fit avoir son passeport.

» Il s’occupait de pâte à papier et d’autres affaires commerciales.

» À Paris, je le revis en 1919. Mais voilà plus de six mois que je ne me suis pas rencontré avec lui. Je crois, cependant, qu’il doit encore habiter Paris. Je ne sache pas qu’il soit marié. C’est un homme très actif, très énergique. Il parle très bien le français. »

M. Daru, après avoir reçu ces renseignements qu’il a transmis à son directeur, a envoyé le journaliste à la Sûreté générale pour donner à celle-ci toutes indications dont elle aurait besoin.

___

1. Édouard Coulomb.

2. Bror Oskar Scherdin.

3. Jean Corentin Marc, père de Marie-Jeanne Seznec.

4. Émile Hodey, garagiste à Dreux, et non à Houdan.

5. À neuf kilomètres de Houdan, et non de Dreux.

6. Jean-Baptiste Cunat.

7. Source : « de ».

8. Il peut s’agir d’une confusion avec les renseignements concernant Ernst Achermann.

9. Liliane Langellier, « Qui est Fernand Stutzmann, la balance du premier jour ? », 17 juin 2018.

10. Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.

11. Ernest Feuillard, qui va devenir l’avocat de Guillaume Seznec. Voir la lettre de Seznec citée par Claude Bal, page 25. Bernez Rouz le nomme Feuillat par erreur. Feuillard avait également été l’avocat de l’ingénieur Pierre durant l’affaire Cadiou. Pour son prénom, voir Le Petit Journal du 28 août 1906, page 3.

12. Plomodiern.

13. Auguste Darru.

14. Bror Oskar Scherdin.